Les anomalies leucocytaires lors des principales pathologies sanguines et médullaires

Les pathologies touchant les globules blancs peuvent être de nature quantitatives et/ou qualitatives.

Au niveau quantitatif, les leucopénies correspondent à un nombre de leucocytes inférieur à 4 G/L et les hyperleucocytoses à un nombre supérieur 10 G/L.

Les augmentations, chez l'adulte, des granulocytes neutrophiles (nombre supérieur à 7,5 G/L), éosinophiles (nombre supérieur à 0,5 G/L) et des lymphocytes (nombre supérieur à 5 G/L) sont le plus souvent réactionnelles.

Les diminutions des granulocytes neutrophiles (neutropénie inférieur à 1,5 G/L chez l'adulte) et lymphocytes (lymphopénie inférieur à 1 G/L) peuvent être dues à un excès de destruction ou un défaut de production médullaire.

Les hémopathies malignes, quant à elles, sont les effets d'une prolifération cancéreuse médullaire ou des organes lymphoïdes avec ou non passage dans le sang et blocage ou non de maturation. Elles entraînent généralement une diminution des lignées normales et donc anémie, neutropénie, lymphopénie et thrombopénie.

Seront illustrées les pathologies suivantes :

- Hyperleucocytoses réactionnelles

- Syndromes myéloprolifératifs

- Syndromes lymphoprolifératifs

- Leucémies aigües

1 - Hyperleucocytoses physiologiques et réactionnelles

Le sang de l'enfant présente une hyperleucocytose modérée avec lymphocytose à savoir un nombre de lymphocytes supérieur à 6 G/L (pouvant aller jusqu'à 11 G/L chez les plus jeunes).

Chez l'adulte et l'enfant, des augmentations réactionnelles d'une catégorie de leucocytes peuvent apparaître, par exemple, suite à des infections bactériennes, virales ou parasitaires, des maladies systémiques, des dérèglements immunitaires etc ... :

- neutrophilie avec parfois myélémie (passage de cellules immatures de la lignée granuleuse dans le sang)

- lymphocytose polymorphe

- éosinophilie chez l’adulte et l’enfant (parasitoses, allergies, ...).

Syndromes mononucléosiques

Ce sont des hémopathies bénignes apparaissant, par exemple, lors de d'infections virales comme la mononucléose infectieuse (EBV : Epstein Barr Virus) ou parasitaires comme la toxoplasmose (Toxoplasma gondii).

Elles montrent une hyperleucocytose modérée avec lymphocytose polymorphe et présence à taux significatif de lymphocytes stimulés, encore dits activés, immunostimulés ou grands lymphocytes hyperbasophiles.

Ces cellules sont des lymphocytes T qui s'activent au contact des cellules infectées.

Le diagnostic sera porté grâce aux tests indirects immunologiques, l'examen sanguin hématologique permettant juste de conclure au syndrome mononucléosique.

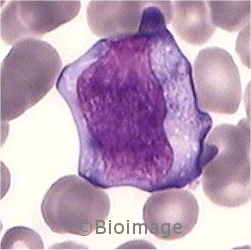

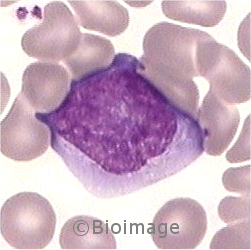

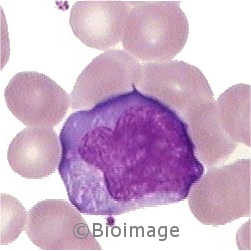

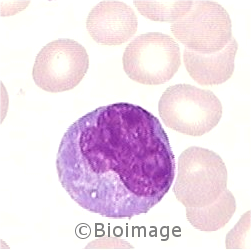

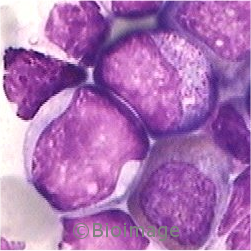

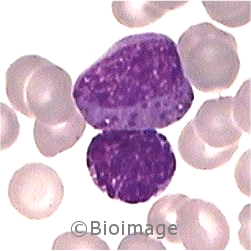

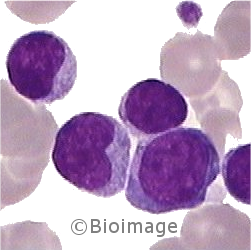

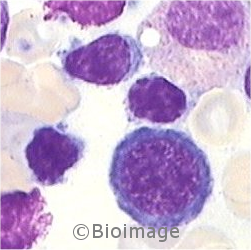

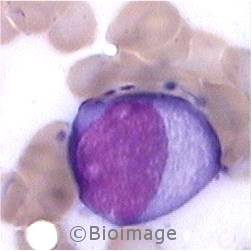

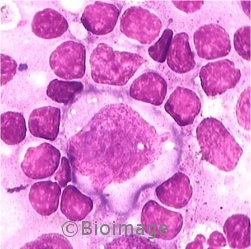

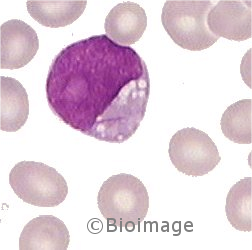

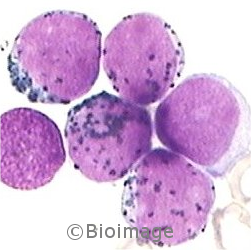

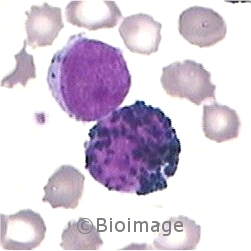

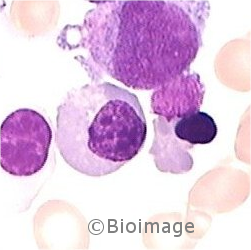

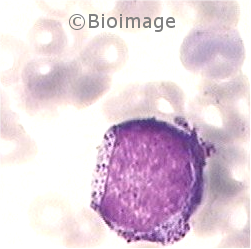

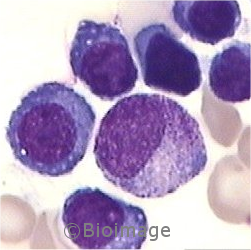

Description des grands lymphocytes hyperbasophiles

- Aspect général

- - Taille : 18 à 31 µm

- - Forme : ovalaire

- Noyau

- - Taille : NP = 1

- - Forme : globalement ovalaire

- - Chromatine : légère à peu condensée et nucléolée

- Cytoplasme

- - Affinité : basophile soutenu (hyperbasophile)

- - Sans granulations (ou exceptionnelles)

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

2 - Syndromes myéloprolifératifs

Ils correspondent à une prolifération non contrôlée, dans la moelle osseuse rouge d'une ou plusieurs lignées médullaires

- érythroblastique comme la polyglobulie primitive (de Vaquez) sans passage dans le sang de cellules immatures,

- granuleuse(s) comme la leucémie myéloïde chronique avec présence dans la moelle et le sang de cellules immatures de la lignée granuleuse avec pyramide de maturation conservée ou l'ostéomyélosclérose,

- thrombocytaire comme la thrombocytémie essentielle.

Leucémie Myéloïde Chronique (LMC)

Hémopathie maligne avec prolifération de la lignée granuleuse médullaire et expression sanguine

- Forte hyperleucocytose avec myélémie à pyramide de maturation conservée sur frottis sanguin et légère érythroblastose

- Déséquilibre des lignées médullaires (lignée granuleuse envahissante avec maturation conservée) dans une moelle de richesse augmentée (++++)

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

- Acutisation quasi systématique (transformation en leucémie aiguë avec blocage de maturation des cellules jeunes) précédée d'un épisode d'hyperbasophilie (augmentation des granulocytes basophiles)

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

Splénomégalie Myéloïde Chronique (SMC) ou OstéoMyéloSclérose (OMS)

Hémopathie maligne avec prolifération de la lignée granuleuse médullaire puis métaplasie splénique après fibrose et expression sanguine

- Hyperleucocytose modérée avec myélémie et signes, sur frottis sanguin, de dysérythropoïèse avec hématies en poires et érythroblastose

- Fibrose progressive de la moelle osseuse rouge

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

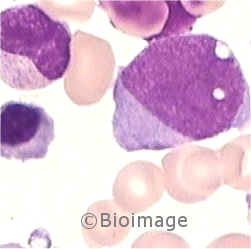

Examens complémentaires

Recherche de l'activité de phosphatase alcaline leucocytaire

Deux granulocytes neutrophiles: en haut classe 3 et en bas classe 0

Cette enzyme, présente dans les granulations des granulocytes (polynucléaires) neutrophiles, peut être mise en évidence au laboratoire par catalyse, à pH alcalin, de la libération de naphtol à partir d'un substrat comme le phosphate de naphtol.

Le naphtol est ensuite précipité en un produit coloré par un sel de diazonium.

La technique consiste, après coloration, à observer, au microscope, la positivité de 100 granulocytes neutrophiles (PN) en les classant de 0 à 4 selon le nombre et la grosseur des grains observés dans le cytoplasme.

Le score final est établi en multipliant le nombre trouvé par niveau par le nombre de la classe (0 à 4) et en additionnant les produits.

Les valeurs de référence ainsi que la définition des classes sont fournis par le fabricant des réactifs.

Dans le cadre de la LMC, les granulocytes issus du clone malin ne possèdent pas cette enzyme ce qui explique le score effondré (sauf en cas d'infections où il y a stimulation des granulocytes normaux)

à l'inverse des granulocytes proliférant dans l'SMC.

Présence du chromosome Philadelphie au caryotype

Les cellules bloquées en métaphase peuvent être éclatées et colorées. Le classement des chromosomes peut mettre en évidence un chromosome 22 raccourci (Ph1) au profit d'un 9 plus long. Il s'agit d'une translocation 22-9 spécifique de la LMC.

Mise en évidence du gène ABR BCL

Des techniques d'hybridation in situ ou de biologie moléculaire peuvent identifier sur les cellules cancéreuses ce gène anormal combinaison d'une partie du gène BCR (breakpoint cluster region)

du chromosome 22 avec une partie du gène ABL (Abelson) du chromosome 9.

La protéine qui est produite par ce gène BCR-ABL est responsable de la gravité de la maladie.

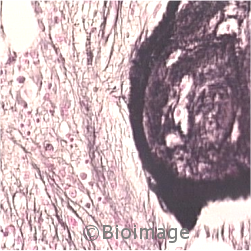

Biopsie de moelle

Elle peut être décidée dans le cas de la SMC pour mettre en évidence de la fibrose médullaire.

Le tissu médullaire est pauvre en cellules et les fibres de réticuline envahissent l'espace.

Consécutivement, la métaplasie splénique peut être mesurée par exploration isotopique.

Imprégnation argentique d'une coupe de biopsie de moelle osseuse rouge

3 - Syndromes lymphoprolifératifs

Ils correspondent à une prolifération non contrôlée, dans la moelle osseuse rouge ou dans les organes lymphoïdes d'une lignée lymhocytaire, par exemple :

- lymphocytes dans la leucémie lymphoïde chronique,

- plasmocytes dans la maladie de Kahler ou myélome multiple.

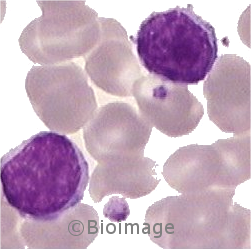

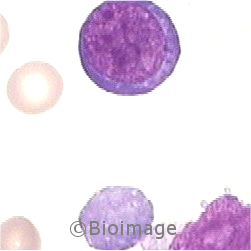

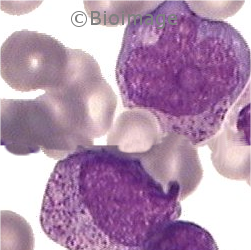

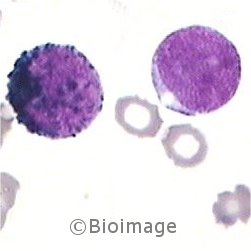

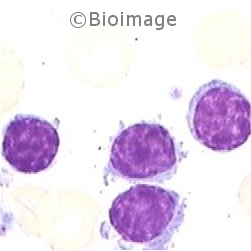

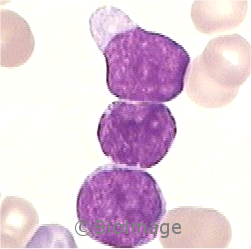

Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC)

Hémopathie maligne avec prolifération monoclonale de lymphocytes monomorphes dans la moelle osseuse rouge et le sang (hyperleucocytose marquée avec forte lymphocytose)

Envahissement sanguin

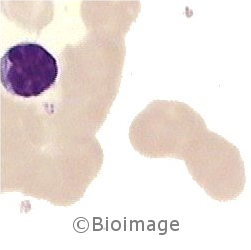

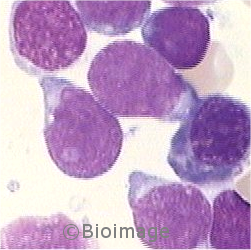

- Nombreux lymphocytes (petits ou grands) sur frottis sanguin avec de nombreuses ombres de Gumprecht

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

Infiltration médullaire

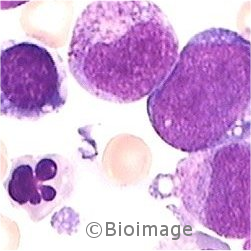

- Nombreux lymphocytes médullaires (les mêmes que dans le sang)

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

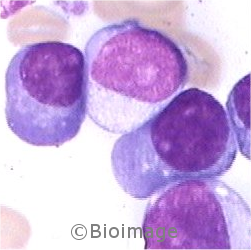

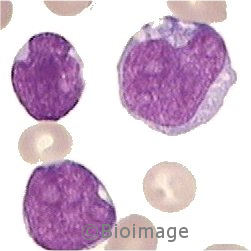

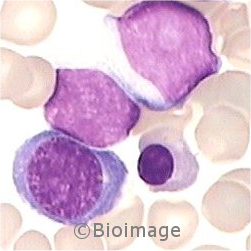

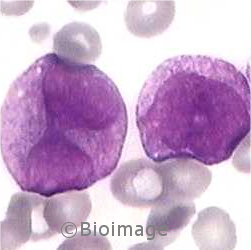

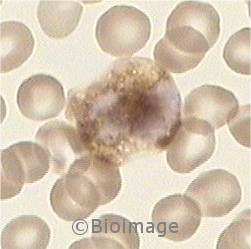

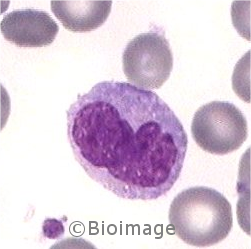

Myélome multiple des os (Maladie de Kahler)

Hémopathie maligne avec prolifération monoclonale de plasmocytes myélomateux médullaires synthétisant des dysglobulines (Ig monoclonales) et activant la lyse osseuse par les ostéoclastes.

- Rouleaux d'hématies sur frottis sanguin liés à l'augmentation des protéines (gamma globulines monoclonales)

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

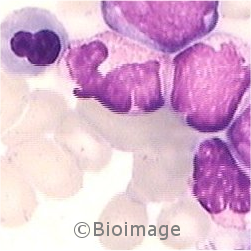

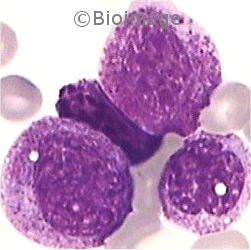

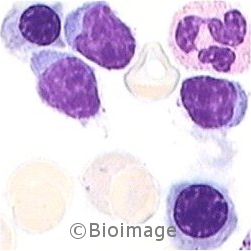

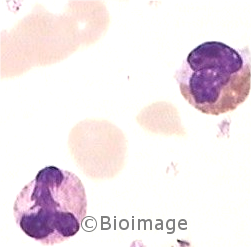

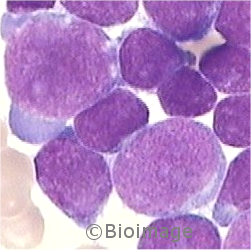

Infiltration médullaire

- Plasmocytes dystrophiques médullaires (de grande taille, vacuolisés et parfois très jeunes)

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

Examens complémentaires

Étude des protéines sériques et urinaires (électrophorèse, techniques d'immunoprécipitation)

Mise en évidence de la monoclonalité de la sécrétion plasmocytaire maligne avec type d'immunoglobuline en cause (type de chaînes lourdes ou légères).

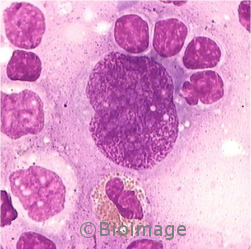

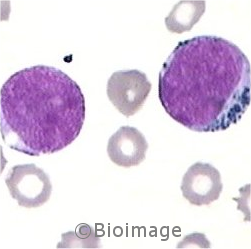

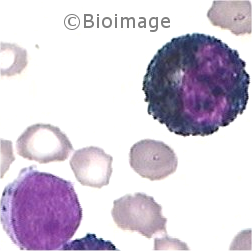

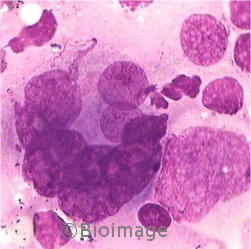

Lymphome hodgkinien (Maladie de Hodgkin)

Hémopathie maligne avec prolifération monoclonale de certains lymphocytes anormaux dans les ganglions.

L’analyse au microscope des sucs des ganglions atteints permet de caractériser le type de lymphome par la mise en évidence de cellules de grande taille mononucléées ou polynucléées de Reed-Sternberg (CRS).

- Cellules de grande taille (environ 50 μm) caractérisées par un noyau volumineux bi- ou polylobé, la présence d’un nucléole volumineux et un cytoplasme basophile.

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

4 - Les leucémies aigües

Elles correspondent à un ensemble de proliférations malignes qui aboutissent à l’accumulation dans la moelle avec passage dans le sang (éventuellement dans d'autres organes)

de précurseurs des cellules sanguines, identifiés sous le nom de blastes et qui ont perdu totalement ou partiellement leur capacité à se différencier.

Selon des critères cytologiques, cytochimiques, cytogénétiques et immunophénotypiques, des classifications ont pu être établies permettant dans de définir deux grands types de LA :

- les leucémies aigües myéloblastiques ou LAM

- les leucémies aigües lymphoblastiques ou LAL

Leucémies aigües myéloblastiques

Les blastes qui prolifèrent sont de nature myéloïde.

Leurs critères morphologiques, cytochimiques, cytogénétiques et immunophénotypiques ont permis de réaliser des classifications qui évoluent constamment comme celle du groupe FAB (Franco Américano Britannique) ou de l'OMS :

- Blastes sans différenciation, sans granulations, ni myéloperoxydase (MPO) (LAM0 du FAB)

- Blastes sans maturation (LAM1 du FAB)

Blastes de LAM1 (sang et moelle)

- de taille moyenne 15 à 20 µm

- à rapport N/P >>1

- à chromatine légère et nucléolée

- à cytoplasme basophile avec parfois quelques granulations ou corps d'Auer

- cytochimie + pour la MPO

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

- Blastes avec maturation type myéloblaste (LMA2)

Blastes de LAM2 (sang et moelle)

- de taille 15 à 20 µm

- à rapport N/P >>1

- à chromatine légère et nucléolée

- à cytoplasme basophile avec des granulations azurophiles et/ou parfois des corps d'Auer

- cytochimie + pour la MPO

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

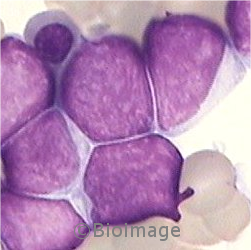

- Blastes granuleux de type promyélocyte (LAM3 )

Blastes de LAM3 (sang et moelle)

- de taille 18 à 25 µm

- noyau généralement dysmorphique à rapport N/P >1

- à chromatine légère et nucléolée

- à cytoplasme basophile avec de très nombreuses granulations azurophiles et parfois des corps d'Auer en fagot

- cytochimie ++ pour la MPO

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

- Blastes type myéloblaste et présence de nombreux monocytes dans le sang et la moelle et une cytochimie + pour le MPO (LAM4)

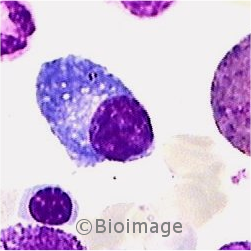

- Blastes type monoblaste plus ou moins différenciés (LAM5)

Blastes de LAM5 (sang)

- de taille 18 à 25 µm

- noyau généralement dysmorphique à rapport N/P = 1

- à chromatine légère, filamenteuse et nucléolée

- à cytoplasme basophile clair avec parfois des fines granulations azurophiles

- cytochimie :

- - MPO (myéloperoxydase) + ou +/-

- - NASDA-estérase (Naphtol ASD Acétate) + inhibées par le fluorure de sodium

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

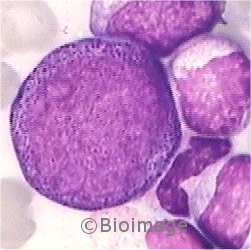

- Blastes type myéloblaste avec composante érythroblastique prédominante (ex - LAM6)

Blastes (moelle)

- grande taille > 20 µm

- rapport N/P > 1

- à chromatine légère et nucléolée

- à cytoplasme basophile clair

- cytochimie : myéloperoxydase + ou +/-

Présence d'une lignée érythroblastique importante

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

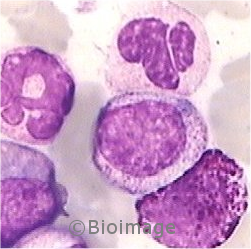

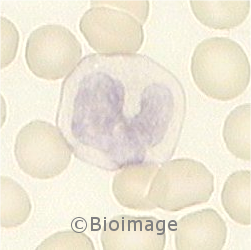

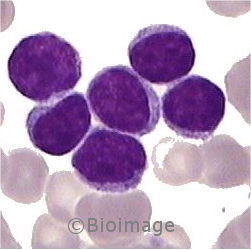

Leucémies aigües lymphoblastiques

Les blastes qui prolifèrent sont de nature lymphoïde.

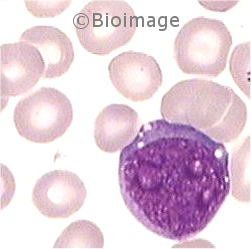

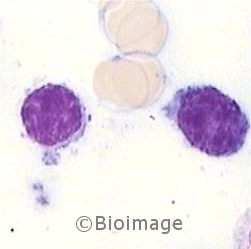

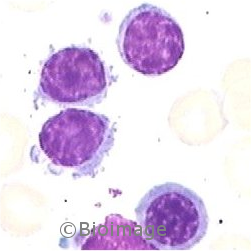

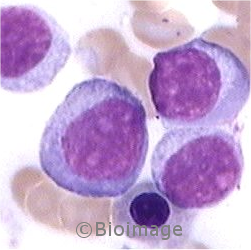

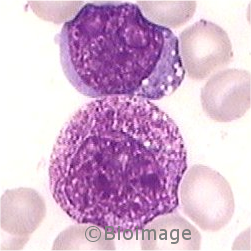

Lymphoblastes des LAL (sang et moelle)

- taille homogène pour un même sang (ou moelle):

- - soit de petite taille (10 à 15 µm)

- - soit de grande taille (15 à 20 µm)

- noyau à rapport N/P > voire >> 1

- à chromatine légère et nucléolée

- cytoplasme basophile clair sans granulations

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

Examens complémentaires indispensables pour le traitement et le pronostic des LAL

Cytogénétique

Cette technique permet de mettre en évidence des anomalies chromosomiques dans certaines LAL de type B.

Immunophénotypage

Cet examen conduit à l'identification des marqueurs membranaires, en particulier les CD (Cluster of Differentiation)

- qui marquent l'évolution des cellules et permettent ainsi de mieux situer le blocage de maturation,

- qui sont caractéristiques des lymphocytes B ou des lymphocytes T.