Les protozoaires intestinaux

- - Analyse cytologique des formes parasitaires

L'analyse cytologique des éléments parasitaires repérés lors du parcours systématique de la préparation entre lame et lamelle faite à l'état frais ou après concentration ou coloration répond à de nombreux critères qu'il faut décliner avec méthode pour une identification rigoureuse.

Les protozoaires intestinaux appartiennent à plusieurs embranchements (classification 2013) :

- - Amoebozoa (Amibes ou Rhizopodes)

- - Flagellata (Flagellés)

- - Ciliophora (Ciliés)

- - Apicomplexa ou Sporozoa (Sporozoaires)

- - Blastocystis hominis

1 - L'analyse cytologique des formes parasitaires des protozoaires

Cette étude aura lieu aux grossissements x 100 en repérage puis x 400 pour identification voire x 1000 pour voir les détails chromatiniens, soit à l'état frais (sans ou avec coloration), soit après concentration et doit suivre rigoureusement un plan précis.

Il faudra distinguer :

- les formes végétatives ou trophozoïtes présentes dans les selles molles voire liquides qui peuvent être repérées par leur mobilité : émission de

pseudopodes qui "entraînent" le corps du parasite ou mouvements caractéristiques dus aux flagelles et éventuellement à la membrane ondulante.

- des kystes rencontrés dans les selles moulées qui sont immobiles, plus réfringents,

possèdent une coque épaisse, nette et lisse et ont un nombre de noyaux en général plus élevé.

Taille

Estimée en µm, en général de 5 à 40 µm.

Forme

En général arrondie, ovalaire et régulière pour les kystes qui possèdent une coque épaisse de résistance, plus indéterminée pour les formes végétatives.

Noyaux

Nombre : bien visibles pour les kystes mais pour les formes végétatives, seul Entamoeba coli a un noyau visible à l'état frais.

Aspect de la chromatine périphérique régulière ou irrégulière, fine ou grossière et du caryosome avec sa position et sa taille.

Cytoplasme

Contenu :

- inclusions (cristalloïdes ou corps sidérophiles disparaissant avec la maturité),

- vacuoles parfois iodophiles (nombre et taille) surtout visibles dans les formes immatures,

- globules rouges (amibe hématophage : caractère pathogène).

Mobilité des formes végétatives

Mode de déplacement, rapidité et direction(s) à prendre en compte :

- amiboïde avec pseudopodes (large, court, en boules) rapide pour E. histolytica dasn une seule direction et lente ou insignifiante pour les autres amibes,

- ondulations, chute de feuille morte pour Giardia,

- toupie, mouvements rapides et saccadés pour Chilomastix,

- en ligne droite et nage frétillante pour Trichomonas.

2 - Embranchement des Amoebozoa (Amibes ou Rhizopodes)

Il comporte de nombreuses espèces parasitant l'intestin de l'homme : Entameoeba histolytica, Entameoeba coli, Entamoeba hartmanni, Endolimax nanus, Iodamoeba butschlii...

Une seule est fortement pathogène voire mortelle : Entamoeba histolytica responsable de la dysenterie amibienne.

Outre certains caractères inconstants (inclusions, vacuoles...), ces amibes possèdent une structure nucléaire caractéristique à mettre en évidence par coloration dans un but diagnostique : mode de condensation chromatinienne et aspect du caryosome.

Entamoeba histolytica

Sous le nom Entamoeba histolytica, se trouvent deux espèces parasites exclusivement humains : E. histolytica,

amibe pathogène à haut pouvoir nécrosant, responsable de l’amibiase

et E. dispar sans pouvoir pathogène par incapacité d’envahir les tissus.

L'impossiblité de distinguer cytologiquement les kystes des deux espèces histolytica et dispar fait qu'ils sont identifiés "E. histolytica/E. dispar".

La distinction peut se faire par des techniques immunologiques ou par amplification génique.

Les formes végétatives se multiplent dans la lumière intestinale et peuvent pénétrer, par action nécrosante, dans la paroi intestinale

donnant les signes cliniques de l'amibiase, en particulier les diarrhées où les parasites sont abondants mais peu résistants.

Elles peuvent traverser la muqueuse et ainsi atteindre le foie, les poumons et même le cerveau y provoquant des abcès amibiens.

Les kystes, formes de résistance, sont présents dans les selles moulées de patients asymptomatiques et directement contaminants par l'intermédiaire des mains sales

ou d'aliments souillés.

Trophozoïte d'E. histolytica

- taille de 15 à 30 µm,

- forme souvent déformée,

- noyau non visible sans coloration

- contenu : nombreuses inclusions dont des hématies phagocytées.

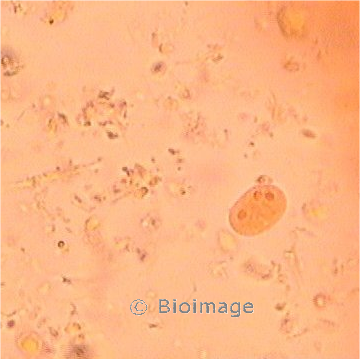

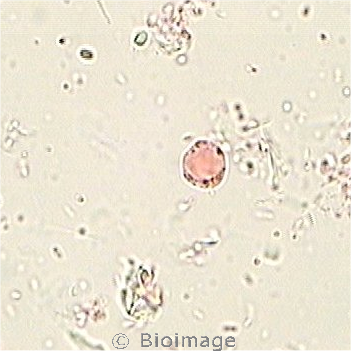

Kyste d'E. histolytica/E. Dispar

- taille de 12 à 15 µm,

- forme ronde ou ovalaire possédant une coque fine,

- contenu : 2 à 4 noyaux à chromatine périphérique fine et régulière et à caryosome centré,

- coloration verdâtre avec réfringence.

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

Entamoeba coli

Amibe non pathogène mais prouvant par sa présence une contamination orodigestive pouvant impliquer d'autres espèces parasitaires.

Trophozoïte d'E. coli

- taille 20 à 40 µm,

- forme arrondie ou ovalaire souvent déformée,

- contenu : noyau visible sans coloration.

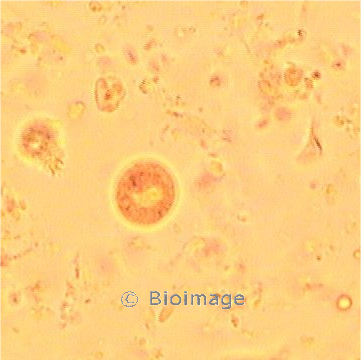

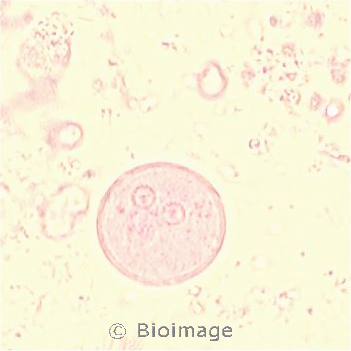

Kyste d'E. coli

- taille de 15 à 30 µm,

- forme ronde ou ovalaire possédant une coque fine,

- contenu : 2 à 8 noyaux à chromatine périphérique grossière et irrégulière et à caryosome excentré,

- coloration verdâtre avec forte réfringente.

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

Entamoeba hartmanni

Amibe non pathogène mais prouvant par sa présence une contamination orodigestive pouvant impliquer d'autres espèces parasitaires.

Trophozoïte d'E. hartmanni

- taille de 3 à 10 µm,

- forme arrondie ou ovalaire.

Kyste d'E. hartmanni

- taille de 3 à 10 µm,

- forme ronde ou ovalaire avec une coque mince,

- contenu : 4 noyaux très fins (à maturité) à chromatine couronne chromatinienne grosse et irrégulière et un gros caryosome excentré,

- coloration jaunâtre avec réfringence.

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

Endolimax nanus

Amibe non pathogène mais prouvant par sa présence une contamination orodigestive pouvant impliquer d'autres espèces parasitaires.

Trophozoïte d'Endolimax nanus

- taille de 5 à 15 µm,

- forme arrondie ou ovalaire.

Kyste d'Endolimax nanus

- taille de 3 à 12 µm,

- forme ronde ou ovalaire avec une coque mince,

- contenu : 1 à 4 noyaux très fins avec une membrane nucléaire épaisse et un gros caryosome central punctiforme ou en croissant,

- coloration peu réfringente.

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

Iodamoeba butschlii

Amibe non pathogène mais prouvant par sa présence une contamination orodigestive pouvant impliquer d'autres espèces parasitaires.

Trophozoïte d'Iodamoeba butschlii

- taille de 8 à 15 µm,

- forme arrondie ou ovalaire.

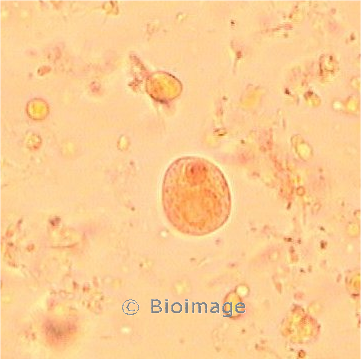

Kyste d'Iodamoeba butschlii

- taille de 3 à 10 µm,

- souvent déformé avec une coque mince,

- contenu : 1 seul noyau avec une membrane nucléaire fine et gros caryosome central,

- coloration réfringente avec une grosse vacuole iodophile.

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

3 - Embranchement des Flagellata (Flagellés)

Les parasitoses intestinales dues aux flagellés sont fréquentes chez l’homme et souvent n'entraînent pas de signes cliniques.

Parmi les flagellés abrités dans le tube digestif, se trouvent : Giardia (Lamblia) intestinalis, Trichomonas intestinalis, Chilomastix mesnili, Dientamoeba fragilis...

Giardia intestinalis et Trichomonas intestinalis sont reconnus comme étant pathogènes. La contamination est orofécale par l'intermédiaire d'eau et d'aliments souillés.

La giardiose donne des troubles essentiellement digestifs pouvant entraîner malabsorption et retard de croissance chez l’enfant.

Les flagellés sont caractérisés par la présence de flagelles, minces prolongements mobiles qui leur servent d'organe locomoteur.

Giardia intestinalis

Giardia intestinalis (ou Lamblia pour les anglo-saxons) est un flagellé très fréquemment

retrouvé dans les selles de personnes souffrant des douleurs intestinales chroniques avec alternance de diarrhées et de constipations.

La transmission de ce flagellé se fait par l'intermédiaire d'aliments contaminés ou des mains sales.

Dans les selles liquides ou semi molles, les formes végétatives pourront être observées mais dans les selles moulées ou dures, seuls les kystes seront présents.

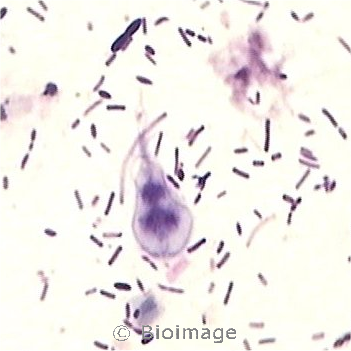

Trophozoïte de Giardia intestinalis

- taille 10-20 µm de longueur sur 6-10 µm de largeur,

- piriforme (cuillère de profil à cause d'une dépression),

- contenu : 2 noyaux et 1 corps parabasal,

- éléments de mobilité : 8 flagelles.

Kyste de Giardia intestinalis

- taille 10-13 µm de longueur sur 8-9 µm de largeur,

- forme ovalaire avec coque mince,

- coloration verdâtre (réfringent), rose après coloration au MIF.

- contenu : 4 noyaux, flagelles regroupés en S et deux corps parabasaux.

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

Chilomastix mesnili

C'est un flagellé dont le rôle pathogène est discuté mais prouvant une contamination fécale.

Ce parasite est présent sous forme végétative très mobile par torsion dans les selles molles et liquides et sous forme kystique dans les selles moulées.

Trophozoïte de Chilomastix mesnili

- taille 10 à 20 µm de long,

- forme allongée avec une zone déprimée : le cytostome à la partie antérieure et une partie postérieure effilée et tordue,

- contenu : un noyau en partie antérieure,

- éléments de mobilité : 4 flagelles (trois antérieurs et un dans le cytostome).

Kyste de Chilomastix mesnili

- taille 7 à 8 µm de long,

- piriforme,

- contenu : un noyau et les flagelles.

4 - Embranchement des Ciliophora (Ciliés)

Le seul représentant du groupe des ciliés en tant que parasite est Balantidium coli.

Balantidium coli

Provoquant exceptionnellement des pathologies chez l'homme (immunodépression), son hôte habituel est le porc.

La prévalence est élevée dans les endroits où il y a un contact étroit avec les porcs et leur environnement.

Le cycle évolutif de ce parasite comporte deux stades :

- un stade trophozoïte cilié avec reproduction par division asexuée présent dans les selles molles ou liquides,

- un stade de résistance kystique retrouvée dans les selles moulées.

Les kystes, après ingestion, perdent leur coque libérant des trophozoïtes qui se fixent sur la muqueuse intestinale.

Trophozoïte de Balantidium coli

- taille : 60 à 70 µm sur 50 µm,

- forme : ovalaire, avec une dépression au niveau du cytostome, entièrement recouvert de cils vibratiles (déplacement par rotation),

- contenu : deux noyaux un macronucléus en haricot un micronucléus punctiforme.

Kyste de Balantidium coli

- taille : 50 à 60 µm de diamètre,

- forme : arrondi à paroi épaisse,

- contenu : deux noyaux.

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

5 - Embranchement des Apicomplexa (Sporozoaires)

Les parasitoses intestinales humaines liées aux sporozoaires sont dues à des formes parasitaires qui se multiplient

dans les cellules du tube digestif. Les cycles parasitaire révèlent des alternances de multiplications asexuées et sexués.

Les oeufs (ou oocystes) produits par les formes sexuées contiennent, après maturation, des sporozoïtes souvent éléments infestants ingérés avec des aliments contaminés. Isospora hominis (cosmopolite) et belli (Sarcocystis bovihominis et suihominis en zone tropicale)

sont des sporozoaires causant des affections très rares chez l'homme avec un pouvoir pathogène peu important chez les sujets immunocompétents

(fièvres et entérocolite) mais entraînant des syndromes diarrhéiques graves chez les immunodéprimés.

- taille : 30 sur 15 µm (belli) 15 sur 10 µm (hominis), Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image

Isospora et Cryptosporodium hominis sont reconnus comme possédant un certain pouvoir pathogène chez les patients immunodéprimés.

Isopora

Chez l'animal, les maladies sont plus fréquentes et graves (attention aux éventuels oeufs en transit provenant de l'alimentation : oocyste d'Eimeria).

Le cycle monoxène se déroule dans les cellules intestinales en ce qui concerne les schizogonies puis il y a maturation extérieure des oocystes (oeuf issu de la fécondation des macrogamètes femelles par les microgamètes mâles).

Oocyste d'Isospora

- forme : en obus (belli) ovoïde (hominis),

- contenu : une cellule ovoïde (belli) 4 sporozoïtes en banane (hominis),

- coloration : ensemble transparent et réfringent.

6 - Blastocystis hominis

Longtemps considéré comme un champignon lévuriforme, il n'a été reconnu comme protozoaire que vers 1970.

Microorganisme encore non classé (à cause de ses caractéristiques morphologiques, biologiques et moléculaires),

il est souvent présent dans les selles.

A forte densité, il semblerait provoquer des troubles intestinaux (diarrhées alternant avec constipations).

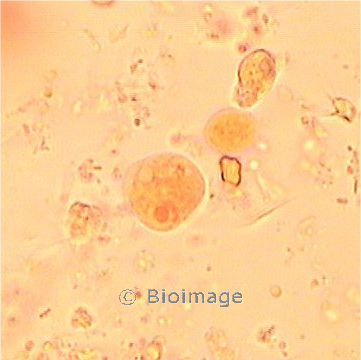

Blastocystis hominis

Ce parasite se présente sous plusieurs formes :

- trophozoïte de forme vacuolaire et granuleuse très présent au niveau des états frais mais altéré par les liquides de concentrations et l'eau.

- kyste et forme amiboïde plus rares.

Trophozoïte de Blastocystis hominis

- taille : très hétérogène de 2 sur 40 µm,

- forme : arrondie,

- contenu : une grosse vacuole centrale colorée en rose par le MIF entourée d'un anneau de cytoplasme contenant plusieurs noyaux possédant un gros caryosome.

Variations : Cliquer sur les vignettes pour agrandir l'image